©テレビ朝日

代々続く歌舞伎俳優の家系に生まれ、祖父は劇団「前進座」の創立者の1人である三代目中村翫右衛門(なかむらかんえもん)さん、そして『遠山の金さん捕物帳』(テレビ朝日系)や『伝七捕物帳』(日本テレビ系)で知られる四代目中村梅之助さんを父に持つ中村梅雀さん。

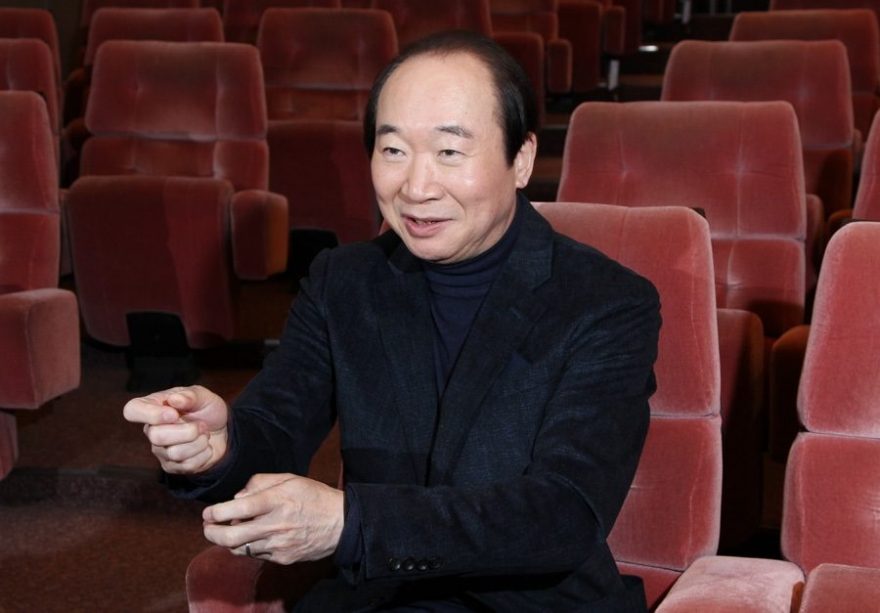

『赤かぶ検事奮戦記』シリーズ(TBS系)、『信濃のコロンボ』事件ファイルシリーズ(テレビ東京)、映画『釣りバカ日誌シリーズ』など多くのテレビ、映画に出演。俳優としてだけでなく、ベーシストとしてライブ活動も行い、CDも発売。2月14日(金)には津田寛治さんとW主演をつとめた映画『山中静夫氏の尊厳死』の公開も控えている中村梅雀さんにインタビュー。

©テレビ朝日

◆「ああ、やっちゃった!」…初舞台が地獄に

幼い頃からいずれ自分も舞台に立つのだろうと思っていたという梅雀さん。初舞台は、1965年、9歳のときに「中村まなぶ」として出演した前進座の「勧進帳」。祖父・翫右衛門さんと父・梅之助さんも出演し、親子三代が顔を揃えた注目の舞台だったが…。

-お芝居の稽古を始められたのはいつからですか?—

「5歳からでした。今は2歳とか3歳から始めていますけれども、僕らの頃は6歳の6月6日に始めるというのがあって、それよりは早く5歳から始めました」

-その頃のこと記憶にありますか?—

「鮮明にありますね。初稽古のときとか、日本舞踊の稽古は、先生の足に私の足を乗せて、後ろから私の手を持って踊るんですよ。もうわけわからないですよね(笑)。

それをみんなが見てニコニコしていて、『いやだなあ』と思っていました。

その稽古場の外に百日紅(サルスベリ)の花があったのがすごく印象的で、その映像をずっと覚えています」

-お稽古が楽しいとか、舞台に立つのが楽しみだという思いは?—

「なかったです。やっぱり祖父も一緒の家に住んでいましたから、その緊張感というのを知っていましたし、厳しいということは本能的にわかっていたので嫌でしたね。

家においても祖父と父というのは、役者の先輩後輩の間柄でしかないので、すごい空気感が悪いわけですよ。

その食卓なんぞでご飯なんて食べていられないわけですよ。だから、すごく食が細くてひょろひょろに痩せていて、しょっちゅう熱を出していました」

-おからだが弱かったんですか-

「弱かったですね。父もからだが弱かったです。父は22歳ぐらいで結核をやっていますしね。母は僕を産んだときに妊娠中毒になっていますし、そのあと弟と妹が生まれたんですけれども、弟が1日で死んで、妹は死産だったんです。

全部妊娠中毒だったので、よく母は入院していて、僕は母の実家に預けられていました。

そこに母の妹一家と、いとこである息子2人、僕より年下なんですけど、彼らのテリトリーに僕が預けられるから、すごい肩身の狭い思いをしていて、おばあちゃんにしょっちゅうすがっていましたね」

-大変だったんですね。そして9歳のときに初舞台を踏むことに?-

「はい。『勧進帳』の太刀持ちですからセリフはないんですけど、要は所作ですよね。太刀を持っていてどうやって座って、いつパッと出すか、それが厳しい稽古でしたね。

富樫を祖父・翫右衛門がやっていましたから、祖父の後ろに常にいるという感じで、それで四天王の中に父・梅之助がいて、要は親子三代が同じ舞台に立つというのが謳(うた)い文句だったんですよね。

でも、初日に足がしびれちゃって、舞台でひっくり返っちゃったんです。もういまだに忘れられないですよ(笑)。

自分の足がどこにあるのかわからなくなる感覚と、一生懸命太刀を持って冨樫に渡そうとしているのに、バタンて倒れて、『あー、やっちゃった!』って思ったのと、周りが慌てて対処しているのと…。

それで舞台からはけようと思っても足が立たなくて、後見の人に抱えられて文楽の人形みたいに引っ込んだんですけど、お客さんがワーッと湧いちゃって。地獄のような初舞台でした(笑)」

-トラウマになっちゃいそうですね-

「ほんとですね。父がすごい怒って、『楽屋中全部謝って歩くんだぞ』と言ったので、『わかった』って言って、謝って歩きました」

-それで次の日からはちゃんとできたのですか?—

「それがね、次の日の昼の部も、またやっちゃったんですけど、原因がわかったんですよ。

僕に衣装を着せてくれる付き人代わりの若手が、衣装さんが上を着せる前に、ひも付きという袴下をはくんですけど、着崩れちゃいけないというので、そのひもを思いっきりきつく縛っていたんです。

それで、最初に30分以上正座しているので、うっ血しちゃってしびれちゃうのは当たり前でした。

それで、そのあとはもう大丈夫でしたけど、恥ずかしかったですよ(笑)」

※中村梅雀(2代目)プロフィル

1955年12月12日生まれ。東京都出身。1965年に初舞台を踏み、1980年劇団前進座入座を機に、曾祖父がかつて名乗った中村梅雀(二代目)を襲名。1995年大河ドラマ『八代将軍吉宗』(NHK)の徳川家重役で注目を集める。2007年前進座退団。フリーで活動。テレビ、映画、舞台に多数出演。ベーシストとしても知られ、定期的にライブも開催。CMや『祭りだ!祝いだ!めでてぇ~メシ』(BSテレ東)などのナレーションも担当している。」

©テレビ朝日

◆ベースに出会い、中学生でバンド結成

「勧進帳」で初舞台を踏んだ後、祖父・翫右衛門さんの息子役を演じることが多く、次第に芝居の世界で生きていくという思いになっていったという。

「セリフがあると割りと普通にできるようになってきて、拍手が来たり、『上手だね』とか言われると、もうなんか気持ち良くてね(笑)。

で、子役ですからダブルキャストだったりするわけですよ。比較されて、僕の方が評価されていたりすると、やっぱりちょっと気持ち良かったですね(笑)」

前進座で舞台に出演しつつ、歌舞伎・演劇の世界を学んでいた梅雀さん。ピアニストだったお母さまの影響で、幼い頃からピアノとクラシック音楽に親しみ、12歳のときにベースを始めたという。

「家ではいつもクラシックがかかっていましたから、セリフより何より先に音楽がからだに染み込んでいました。だから小学生のときは本当にクラシック少年でしたね。

それでベースの音が気になってね。その頃、三味線の手ほどきを受けていたので、三味線でベースラインを練習してみたんですけど、やっぱり低音が足りないんですよ。

友だちからも『すごいね。でも三味線だとカッコ悪い』って言われたから、母に頼み込んで買ってもらって、中学生でバンド活動も始めました」

-おじい様が応援して下さったそうですね-

「はい。楽器を買うときも父は反対だったんですけど、『いいじゃないか。五線譜が読めて楽器が弾ける、そんな役者がいてもいいじゃないか』って言ってくれたのは祖父でした。

役者のこととなると、いまだにあんなに怖い人は会ったことがないぐらい怖かったですけど、普段は本当に優しいおじいちゃんで、『そうか、レコードを買いたいのか。じゃあ、しょうがない。小遣いやる』ってお金を渡してくれたりしていましたね」

-おととし公開された映画『坂道のアポロン』ではコントラバスを演奏されていました-

「その2年前にたまたまコントラバスを買っていたんですよ。何か『コントラバスを弾かなきゃいけない』っていう思いに駆られて(笑)。」

-映画『坂道のアポロン』のオファーが来る前にですか?—

「全然前ですね。広島で偶然、ベテラン・ベーシストがやっているお店に入って、そこで『あなたはコントラバスもやるべきだ』って言われて、『分りました。いつかやります』って(笑)。

ある日、やっぱりやらなきゃって目覚めて、広島の師匠に選んでもらって買ったんですけど、その師匠の昔のやり方に合わせているので、硬くてなかなか弾けなくて、弾くたびに指がおかしくなったので、ずっと弾いてなかったんですよ。

そうしたら『坂道のアポロン』の話が来たので、それはもう一生懸命やりました。猛練習しましたよ。

演奏シーンの実際の音はプロの方が録音している音を使ったんですけど、その人の演奏に合わせて全部完コピーしなきゃいけないので、それは大変でしたね。

僕だったらこういうフレーズは弾かないなっていうフレーズを弾くんですよ、その人はね(笑)。それが自分の感覚に合わなくて大変でした」

-すごいですね。お芝居もベースもずっと続けてらして-

「はい。ベース52年。役者55年(笑)。

ただ、最近あまり練習できないんですよね。本当にライブの前になって必死にやるものだから、指の調子がおかしくなるし、やっぱり間違えるしね。

だからやっぱりしょっちゅう弾いてなきゃいけないなって、つくづく思いますね」

若い頃は何時間でもベースを弾いていて、仕事が忙しくなってからはロケ先や劇場や宿泊先にもベースギターを持参し、練習していたという。梅雀さんはベースのコレクターとしても知られ、一時はベースだけで50本以上所有していたと話す。

「今はベースとギター合わせて40本ぐらいですね。なるべくまんべんなく触るようにはしていますが、あまり弾いてないのもありますね。

必ず1年に1度は湿気の調整剤を替えるので、全部出して、全部調整して弾いて、また新しい調整剤を入れてという感じです」

©テレビ朝日

◆父の当たり役「伝七捕物帳」をやることになって…

高校時代は作曲をして自分で録音もするなど音楽にのめり込み、芝居より音楽の道に進みたいと真剣に考えていたという。

「反抗期だったし、役者なんてどうしてやらなきゃいけないんだって思っていましたね。

ちょうど父が『遠山の金さん捕物帳』の撮影で高校の3年間ほぼ家にいなかったんですけど、たまに帰ってくると、『何だ?その音は!外まで聞こえてるぞ、うるさい』って怒るんですよ。ほんとに嫌でしたね。

だから、父のやっているドラマになんか絶対に出るもんかって思いました。

『遠山の金さん捕物帳』、『伝七捕物帳』、その他必ずオファーが来ていたんですけれども、全部断っていました」

-意外とお父さまとの共演作は少ないですよね-

「舞台ではいくつかあるんですけど、テレビでは、親子役で共演した『真田太平記』(NHK)しかないんですよ。『天と地と』(NHK)は一緒のシーンには出ていませんでしたからね。

2007年に前進座から独立して、本当におやじと一緒にやりたいと思って何本か企画も上がったんですよ。

でも、父のからだの調子が悪かったり、前進座のスケジュールでできなかったり、何かが必ず邪魔をして、とうとう共演は叶いませんでしたね」

-でも、『伝七捕物帳』(NHK BSプレミアム)ではお父様の当たり役である「黒門町の伝七」を梅雀さんも演じられましたね-

「そうですね。テレビ局は違ったんですけど、あのときは父が、『そうか。じゃぁ、俺の十手(じって)をお前にあげよう』って言って。まあ、『お前に預ける』みたいな感じでね。

父が『伝七捕物帳』で使っていた本物、鉄でできた重い十手とダミーの軽い十手、万力鎖のセットとか、全部1セットを僕に渡してくれました。

だから、僕が『伝七捕物帳』で使った十手というのは、それをもとに小道具さんが職人に新しい型を作らせて、それでオリジナルをつくりました」

-父子で同じ役、それも主役をというのはお父さまもうれしかったでしょうね-

「うれしがっていましたね。でも、残念ながら放送の前に亡くなってしまったので、父は出来上がりを見てないんですよ。

ただ、喜ぶと同時に、『気をつけることは庶民だからな』って。『取り締まる係ではあるが、庶民には変わりない。上の人間でもない。下の人間でもない。庶民だからな。それを忘れるな。それだけ気をつければ、あとは自由にお前がやりたいようにやれ』って。

でも結局、制作側も監督側も、父がやっていた『ヨヨヨイ、ヨヨヨイ、ヨヨヨイヨイ』と『めでてえな』だけは、やっぱりやろうよっていう話になって、それは父も『ああ、そうだろうな』って言っていました」

-ご自身がやるにあたって、お父さまの『伝七捕物帳』を改めて見直したりはされたのですか-

「全作録画していたので、ちょっとは見ましたけど、あまり影響されても、全然いわゆる芝居のタイプが違うので。

恥ずかしくてスターっぽい見得(みえ)なんて切れないし、東映の時代劇じゃなくNHKだから、もっとリアルに庶民的にいこうと思って。江戸弁だけはちゃんとうまくしゃべれるようにと気をつけましたけど」

-お父さまもそうでしたけど、テレビ映画など映像のお仕事が多いですね-

「そうですね。映像が大好きなので。どっちかって言うと舞台はすぐ飽きちゃうんですよ(笑)。

もちろん中日を過ぎて、だんだん疲れてそこから先に見えてくるものもあるんですけど、早く次の仕事に行きたいと思っちゃうんです。

映像の仕事は毎日違うセリフを言うし、その一瞬が勝負じゃないですか。二度と同じ時間が戻ってこないので、その厳しさが好きなんですよね」

-お父さまは梅雀さんが出演される作品はご覧になっていました?—

「必ず見て必ずダメ出ししましたね。言われると『あぁ、そうか』って思いますけど、『八代将軍吉宗』(NHK)で徳川家重をやったときに『こういう役をやったら損だよ』って言ったのには大反対でしたね。

『いや、俺はやりたくてやったんだし、やりたくてこういう風にリアルにやったんだから』って言いました。

それは、スター街道を歩んで来た中村梅之助と、職人でありたいと思う梅雀の違いですよね。父・中村翫右衛門は職人でしたから、僕はそれを目指したかったんです」

◇

俳優としての信条が伝わってくる。柔和な笑顔に和まされ、ナレーションにも定評がある滑舌の良さと声が心地良い。次回後編では父の死、4歳になる愛娘、14日(金)に公開される主演映画『山中静夫氏の尊厳死』の撮影エピソードなどを紹介。(津島令子)

(c)2019映画『山中静夫氏の尊厳死』製作委員会

※映画『山中静夫氏の尊厳死』

2月14日(金)よりシネスイッチ銀座ほか全国順次公開

配給:マジックアワー、スーパービジョン

監督:村橋明郎

出演:中村梅雀 津田寛治 石丸謙二郎 田中美里 浅田美代子 高畑淳子

末期がんを宣告された山中静夫(中村梅雀)は、生まれ育った信州で死にたいと願い、妻(高畑淳子)にも内緒で自分の墓を自らの手で作り始める。担当医の今井(津田寛治)は山中の最期の願いを叶えさせようと決意するが…。